纵观中国美术史,明清两代称得上大师级的艺术家多以“书画双绝”或“书画印”全能在画史上确立地位。这是中国文人涉足绘画的结果。

现代画家也谈书画同源,但绘画之外,在书、印方面所下的功夫越来越少,因为“现代”给我们这一代画家提供的机会很多。人们看到取法西画、以技法和各种特技取胜的现代工笔画所带来的希望,不屑在传统写意画中杀进杀出,作吃力而见效甚微甚慢的牺牲,这是很正常的现象。因为齐白石,黄宾虹衰年变法而成的例子实在太少了。只有甘于寂寞,潜心在艺术殿堂中苦苦追求者,以自身的实践去完成传统与现代跨越。崔基旭先生就是这样一位不懈的朝圣者。

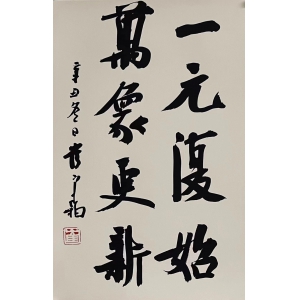

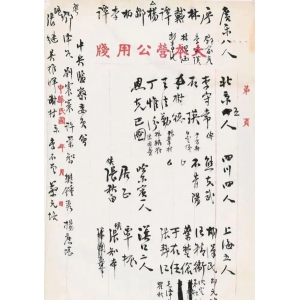

笔者与崔先生师友之交,因为我几位艺友皆启蒙于他。最先了解的还是他的书法,从汉碑入手,继晋唐诸家,上世纪八十年代,北京市书协主席张旭先生等人见到先生书法,认为是从传统中已具有个人风貌,不低于现时名家,那时先生还蛰居在安徽西北的偏僻小县——砀山县文化局。我觉得不绝是溢美,从先生参加的中外草书展、全国七届书法篆刻展等国内外书法展事和发表颇具影响的书论都可以看出崔先生的书法方面的成就。

前段时间,看到先生书架上有一方印,其文“敢以三艺与世争”,知道先生一位朋友所治,一直没有起作用。先生说,老友捧场了,不敢当,不敢当。我知道先生不愿张扬,但对于其艺是可信服的。我常与友人说,先生用功在书法,用心在绘画,这是先生治艺的不传之秘。

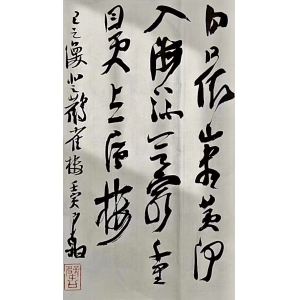

崔先生系科班出身,绘事是他的本行,人们看到他却天天在默习书法。91年先生游历金陵,南京的朋友就说,大家都在讲书画同源,真正把书法运用到绘画中,不着痕迹,浑然天成,是很难的,然崔先生做到了,而且做到了最好。

先生开始习北派写意花鸟画,来南京后又转功南派,可谓是北人的雄强大气和南人的秀润风流的融汇贯通。同道也搞不清先生的画是何家何系,而实际上先生对历代花鸟画大家都作了较深的研究,98年由江苏美术出版社出版了专著《中国花鸟画研究》一书,这对他花鸟画的学习和绘画风格的形成起到相当重要的作用。

在崔先生花鸟画中,笔墨尤其重心灵与外物相交的一种感发作用,强调运笔与施墨新鲜活泼的性情化与灵感作用。因此,他的《梅花系列》、《荷花系列》、《山花系列》等,笔墨飘逸,灵动潇洒,对树枝山石鸟虫的勾画,有极强的形式意味。线的精致运用与墨色韵味,具有超强的可视性和可读性,也体现了画家的灵性、气质与才情。笔墨因此灵动、新鲜,也因此感发人心,使人产生美感,并具有形式意味的独立意义。多变,运笔潇洒,虚实相同,颇具笔致魅力与技巧,发所当发,止所当止,起伏跌宕,疏密有致,真正体现了书法用笔的潇洒。

先生治印,初学齐白石的雄姿恣肆,得其神彩后以深厚的汉金文功底转工吴昌硕、黄士陵诸家。无不得心应手,事半功倍。随后,他又放弃近代诸家而上溯秦汉,用刀如笔,阔斧冲刺,行云流水,绝无滞凝,把书法与篆刻高度统一。八十年代中期即由安徽美术出版社出版了先生的《聊斋三百印》印谱。印学大家钱君陶先生给予了极高的评价,并给此书作序。

先生认为:笔与墨成了中国书画家的代名词,它成了中国书画家的宝葫芦,只要弄清了里面的配方,即可无病不医,妙手回春,落墨成金。最能使书画家表达自已性格与思想感情的必然性,最能体现文化思想中宏观而朴素的宇宙观。利用变幻莫测的笔墨技巧去描绘大千世界,在“物我两忘”的创作心态下充分表达超脱尘世,回归自然的至高境界。先生说:中国书画的首要任务不是继承传统笔墨,而是对传统进行一次彻底的大颠覆,去掉笔墨中被历代文人填进去的各种思想观念,并扒掉附着在笔墨身上的层层千年外衣,脱去被视为至理名言的种种技法还其本来面目,只有还原到这一层面,才能用纯洁的眼光看世界,从而轻松地接纳现代社会所提供的各种观念和思维方式,做到从无中生有。

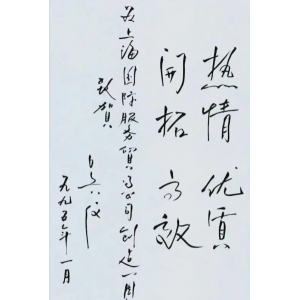

数十年来,崔先生辛勤耕耘在教书育人岗位上,现是安徽师范大学美术学院教授,研究生导师,是目前活跃在艺界为数不多的同时具有中国美术家协会和中国书法家协会资格的艺术家、理论家和书画鉴赏家。在繁忙的教学工作之余,仍笔耕不辍,笔墨愈加洗练、精简,也更重修养、情感与智慧的体现,愈到晚近,愈注意审美取向上的外部表现形态与内在意蕴的和谐均衡之美,以达到藏大于微,藏拙于雅,藏野于逸的境界。

先生艺精德高,洋洋散言不尽心语,时下大师满街游走,粉墨乱世,难得先生不闻窗外,无事世俗。正如先生常写之梅兰竹菊荷,无不体现魅力之所在。我们应该敬重这样一位纯淬的艺术家。

韩渔天

中国书法家协会会员、江苏省著名书画家