如果说,在19世纪末到20世纪中叶,中西文化第一次碰撞,产生了像任伯年、吴昌硕、齐白石等几位大师。那么,就为世人承认和对画坛影响程度而言,与他们同处一个时代、同样经受西方冲击波的黄宾虹则不属于这个时代。如果说,这次碰撞产生了像刘海粟、张大千、徐悲鸿这些杰出画家,那么年长于他们的黄宾虹与在中西文化表层寻求实现自身价值的这一代人相比较,也是大殊其趣的。

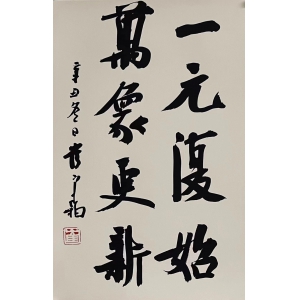

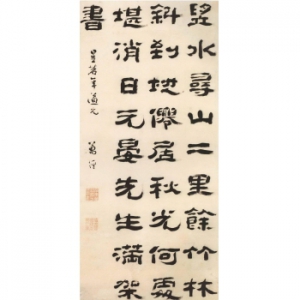

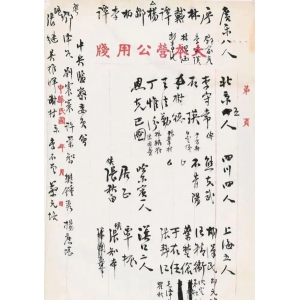

黄宾虹不属于他生活其中的那个时代。他那执着不移、耿直不阿的性格,献身艺术的虔诚精神,深入中华文化底蕴而获致的独特艺术见地,以及他那形同涂鸦、艰涩难解的画风,使他日渐一日地远离了他的同时代人。这一代人是在中国绘画已消失了造就它灿烂辉煌成就的原动力、绘画的商品价值以绝对优势压倒艺术价值的“艺术氛围”熏陶下成长起来的。这种氛围造就了相应的艺术趣味,或以涂饰为工,或以狂怪吓人。不究画理,不重笔墨,成为一种风尚。选择以传古为职志的黄宾虹并没有随波逐流。以他的虔诚,在上海寓居的30年、蜷伏故都的10年,直到栖居西子湖畔的7年间,他读书作画,写生临古,勤奋程度几乎迷狂,仅以写生临古稿而言,就积有像桌子高的两摞。在与传统、与造化的对话中,黄宾虹开始了他的大异于流行艺术趣味的对“内美” 的追求和实践。

中国绘画向以传神为极致、不以貌似为能事的历史事实,其本身就含有“内美”的因素。这一个因素在中国画的神、妙、能之外或曰之上的“逸品画”中表现得尤为显豁。“不以绚烂为工,卷轴纷披,尽脱纵横习气,甚至潦草而成,形貌有失,解人难索,世俗见誉,有真精神”的“逸品”画传统,历史上一直为一些淡于功利、品格高尚的画家继承着。然而,逸品者,不入时趋之谓也,虽得历代评论家青睐,却难获世人的赞赏,以致恽香山有“为人骂方为好画”的牢骚话。

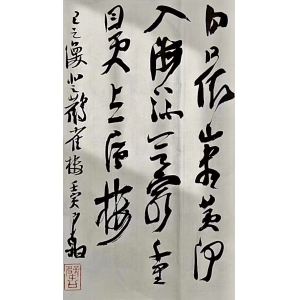

黄宾虹将绘画厘划为三类:“画有初观之令人惊叹其技能之精工,谛视之而无天趣者,为下品;初见佳,久视亦不觉其可厌,是为中品;初见不甚佳,或正不见佳,谛视而其佳处为人所不能到,且与人以不易知,此画事重要在笔,此为上品。”(《论画残稿》)画家的追求正是后一类。因而他的画不斤斤于事物外貌的得失,不屑着力于画面的精工涂饰,不再现、复制、模仿事物外表的“美丽”,不按“母题”依样画葫芦,而是通过画家的眼、画家的心去发现、去创造美,并带动观赏者一起去发现、创造美。在这里,自然界的山山水水、树石林泉,不过是供借题发挥的“母题”而已。

谁想在黄宾虹的画中寻找生活中的一棵树、一块石、一栋屋、一叶舟,必然是徒劳无功的。一切都化为笔墨美、虚实美、意境美、充溢于点线空间里的张力美。这种美不是我们习见的表现在画面上的那种,而必须通过诸如眼睛的选择、修正、补充功能等一系列生理、心理综合作用才能发现。一般论者将黄宾虹绘画归结为浑厚华滋,“黑墨团中天地宽”诸特点。如果以上述角度看,不过是其一隅,是其体貌的一种表象。可以说,黄宾虹绘画的任何一种体貌,都是他的一种“试验”,一种他对“内美”的体悟,都是属于他自己的,对其他人不具有普遍的模式意义。

一辈子寻觅“内美”、追求“内美”的艺术大师黄宾虹以其丰硕的成果为自己的一生画上了句号。然而就艺术历史的长河来说,还仅仅是一个逗号。当年困窘的塞尚哀叹道:“艺术鉴赏是最佳的裁判,只是它太少了。艺术只能被有限的人所理解。”黄宾虹同样遇到的这种尴尬局面,到了该改观的时候了。

相关阅读: