提起中国画这个词,容易让人联想到水墨特征。从绘画材料与语言形式看,以中国水墨材料创作的绘画可以泛称“水墨画”。然而从审美风格与意蕴来看,“水墨画”更是一个特定的艺术情感符号,有特定的审美规范与内在文化精神。因此,水墨画是中国绘画中以水墨为主要媒介材料的风格样式、技巧语言的合称,它是文化传承、文人心灵历程以及材料媒介等因素综合作用的结果。

“画道之中,水墨最为上,肇自然之性,成造化之功”是古代文人对水墨画的形而上认识,这种认识贯穿文人画史。

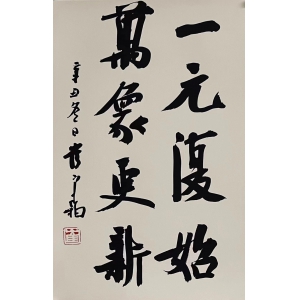

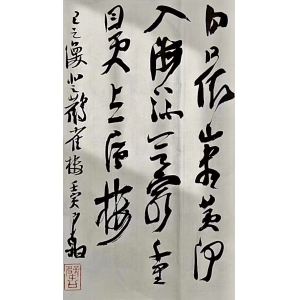

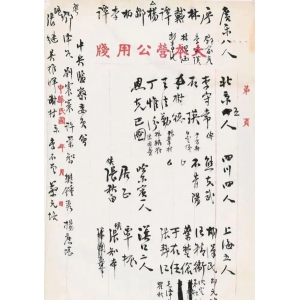

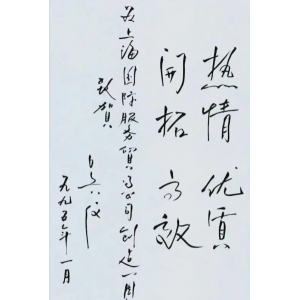

颛孙恩扬国画作品

泼墨画不仅是奇特的水墨画法,更是最具写意特征也最具主体创作兴奋感的绘画语言,体现文人的自由人格与主体精神特征,是文人写意观念和逸品美学的集中体现,称得上水墨之法眼,写意之极则。

晚唐朱景玄《唐朝名画录》列泼墨家王洽等为“逸品”一格,所谓“非画家 本法”。从主体身份上看,逸品画家王洽、李灵省、张志和皆是隐逸江湖精通诗文书法的文人处士。逸品具有文学意味与自由意志表现特征,逸品也是对隐逸文化和文学传统的境界类比,因此朱景玄的水墨画“逸品”价值更具文学意味和独立人格诉求。但朱景玄“逸品”还有某种另类而不可评述的意思,这与以后画史中以“逸品”为尊格稍有不同,“逸品”一般被古代文人明确为最高或较高画格,具有一定的笔墨符号价值系统。

从风格创造来说,画史在唐代找到两个源头,一是“诗画本一律”的文人画审美,另一个是烟云墨戏的泼墨写意观念。如同王维之于“诗中有画,画中有诗” 这种诗画审美的重要性一样,王洽诚可被看做中国画写意观念、泼墨精神的化身。

强烈的表现性格使泼墨不可能成为一种不断渐次进化的绘画技巧,而是出现伊始 就达到笔墨表现的写意高度。如果仅仅把泼墨理解成简单的技法语言而没有看到其中丰赡 的精神性和生发机制,那么今天我们所使用的“泼墨”一词就被庸俗化。泼墨不仅仅是水墨画技法,它更是写意艺术精神,一种来自心灵的诗意。

明代董其昌说“李成惜墨如金,王洽泼墨渖成画。夫学画者,每念惜墨泼墨四字。于六法 三品,思过半矣”。“惜墨”即儒家所说“狷”者,“泼墨”即“狂” 者,“狂者进取,狷者有所不为”。两者致中和,即是画道之中庸。泼 墨是笔墨写意之狂放极端,而惜墨是写意之守狷极端,泼墨是粗行,而惜墨是细行。有纵逸广阔的情感宣泄,也妙合微妙精细的理性,这就是笔墨写意的中庸高度。泼墨与惜墨的中庸显现出笔墨审美取舍价值必须符合自然道德秩序,否则就是“似” 与“不似”两极,导致“媚俗”与“欺世”的偏颇。所以,石涛的“不似之似当下拜”与齐白石所说的“妙在似与不似之间”皆以此为归。这正是笔墨写意为什么不会走向虚无抽象与无机状态的内在原因。

郑板桥说“意在笔先,定则,趣在法外,化机”,写意画的这种意趣在于定则与化机的临界。若纯然“意在笔先”而为法所拘,那么少心灵自由创造之乐趣而流于呆板涩滞。而若追求纯然“化机”的趣味,则易流于无机偶然性与抽象性的虚无怪诞,因此真正的写意是以中道和中庸的境界为归。“意”与“象”都不能偏颇落于单独一方。

现在谈论中国画,往往分别写意法和工笔法,但古代画史并不把“写意画”与“工笔画” 这么截然分裂,也没有这些说法。画史更强调“粗”与“细”、“意”与“法”的相辅相成。

写意者首先是把纸绢素白意想成天地自然,绘画与书法不仅是点划痕迹的隐现过程,也是宇宙在乎心手的艺术模拟,而对纸绢空白的意想首先幻化成无穷时空的流动性而成为最具张力的情感空间。郭熙《林泉高致》论“凡经营下笔,必合天地,何谓天地?谓如一尺半幅之上,上留天之位,下留地之位,中间方立意定景”。这就是画者对素白的宇宙意想,绘画的过程就是虚白中宇宙意象彰显立迹的过程,由此生发的所有笔墨语言都成为有意义、相互贯通一气的情感符号。

唐代泼墨家王洽、顾况将墨汁自由泼洒,如月光漫无心机洒向大地,如雨雪泼洒自空天一样,这是游戏、无机心态的艺术创造,自在与快乐是泼墨写意最显著特征。

泼墨如一个人丢掉牵挂妄想在海边尽情奔跑跳跃、漫意徜徉,“或笑或吟、脚蹙手抹, 或挥或扫,或淡或浓,随其形状”。顾况与王洽观“海中山”时,绝不会如李思训那样谨 细记录写生的苦力,也不会如吴道子那样“默识心记”三百里江陵而成一日之功的聪明。 泼墨山水是两者之外,甚至并非为了泼成什么形式。如果认为王洽、顾况观“海中山”是 单纯为了去看看、画画什么的目的,那可能就错了。海,即是对心性广阔无边的譬喻;泼 墨,就是观海的譬喻;观海而泼墨即观心性而泼墨。观海而忘海,泼墨而忘泼墨。如李白 醉后歌行,张旭饮酒狂草一样,泼墨家往往也要酒酣。醉是最大限度超越有意识、法则,去掉俗念束缚,达到身在其中而不觉的自然而然,这就是艺术之真境。

作者:艺术学博士颛孙恩扬,本文节选自《泼墨画研究》