书法是中国传统的艺术,以一定的形式书写汉字,以真、草、隶、篆、行扥字体呈现在载体上,宣纸、信札、甚至墙壁。书法据汉字的艺术,脱离汉字就不存在书法艺术。说书法史写毛笔字,没错,这只是普通人对书法的认识。

其实,中国书法以特有的文字形式,特有的书写方式,按一定的原理,书者以高深的技法能功力和深厚的精神修养,通过创作活动,产生有人文精神内涵的艺术品。书法艺术是世界上只中国才有的艺术形式,升华到艺术,它就具有审美效果。

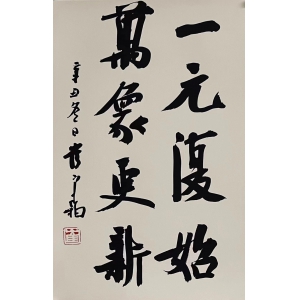

赵孟頫《千字文》

回看历史,不同时代,社会人文、经济环境不同,人的审美眼光不同

因此书法有不同的审美追求和表现,人们对书法作品及书法美的本质也有不同的认识。南朝虞穌曾有这样的发现:

“古质而今妍。”(虞解《论书表》)人们都“爱妍而薄质”,认为这是“数之常”,即这是正常的客观规律。可是到南宋时,刘正夫的认识却变了。“字美观则不古。”

“字不美观者必古。”(刘正夫《书法钩玄》)

即此时人们不以妍媚为美,而美古时的“质朴”了。明人傅山提出以“四宁四毋”反对妍美。

清人刘熙载讲得更彻底:“丑到极处,便是美到极处”(刘熙载《艺概·书概》)

书法作为艺术,无不力求有美的效果,为什么发展到后来,竟然出现了前人完全没有想到的追求?

当人们把美视为某种固定模式,而且认为书法美就是这种模式的反映时,这个问题确实无法回答。但是,当我们抓住一切艺术美的本质时,这问题就很容易回答了:从拙朴向精熟发展,是“人的本质力量丰富性”的日益展示,人们当然以之为美;当后来者以为这就是书法美的模式,学着去重复它,就不是“人的本质力量丰富性”的显示,而是相反了,人们自然不再以为美了。

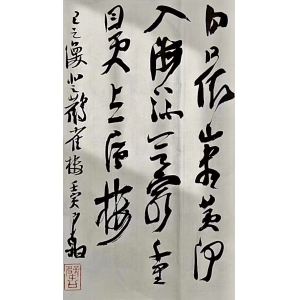

怀素苦笋帖

艺术本是一种创造性的劳动,如果违反了这一点而把它视作一种照样重复的模式,就不足以显示人的本质力量和思想内涵。这样的书法,如果仅仅把它作为保存信息的文化工具,就像今天书籍报刊大量使用的印刷文字一样,人们不是不可以接受,但是,如果作为艺术来创作、观赏,书法成为一种类似印刷品的重复,就完全没有艺术的意义与价值了。

虞穌说:“爱妍而薄质,人之情也。”

这话放在六朝和以前,可以说绝对正确。因为自有书法以来,就一直是由质朴向精妍追求。如果书人心理上没有这种意识,这一现实何以产生?—但是他说这话,也说明他没能见到也不可能见到书法后来的发展变化,同时也说明此时他只见到现象,还没有认识到书法之为艺术、之有美的本质。即书法之美,虽以一定形式表现出来,实质上人们判断其美的根本依据,却是其得以创造的人的本质力量。

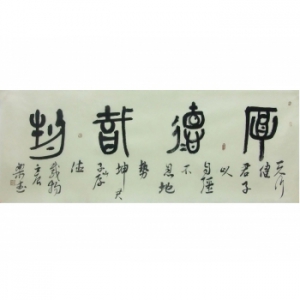

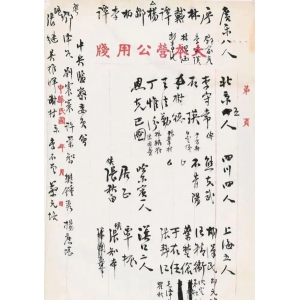

馆阁体

魏晋之期,汉字结束了字体变异的历史,书写之技也随字体变异结束而走向精熟,隋唐人所能做的就是将时人公认为美的书法,找到其方法,总结其经验,形成“法度”,希望以后的书写可按这种美的面目用之于实用。然而,人们没有想到的是,艺术追求与人们的审美心理,都有其发展规律。作为一种实用工具,人们可以设定一定形式供大家遵守,作为艺术审美,人们却不满足于程式。人们确曾以妍媚为美,而后来人否定了前人的认识,“以丑为美”。北魏碑石之书,清代以前,从无人以之为艺术,清乾嘉以后,竟成了时人眼中的奇葩,而且确实使明代以来萎靡之书,竟然出现了书史上难得的新高峰。这一看似偶然(魏碑发现),实属必然(摆脱了帖书的单一继承)的事实,给了人们规律性的启示:

艺术作为人类精神生活形式,它的美还表现为永无止境的艺术风格的创造。书法原本只是以文字保存信息的手段、方式,由于实践中出现生动的形象,有了审美效果,启发了书人日益自觉的艺术效果的追求,但在历史条件下,它终究是以实用为根本。为便于共识,人们习惯一种已被公认的风格面目。可是万万没有想到,人的审美心理总是以艺术创造中所体现的“人的本质力量丰富性”论美丑的。当晋唐人书风书貌出现时,鲜明生动,法度森严,确实为人所美。

但是当人以为这是书法美的绝对模式时起初以能模仿这种面目所显现的功夫,肯定了它们的美,可是当大伙都能下这种死功夫而不能有自己的创造时,审美心理就逆反了。基于这种心理,有人甚至对原先视为经典的艺术也产生不满,晚唐时就有人疾呼“羲之俗书逞姿媚”(韩愈《石鼓歌》)。正是在对妍媚书风逆反之时,一种迥然不同于帖的碑书恰以浑朴的面目吸引了时人的审美眼光,人们一下都扑上去,将前人并不以为美的当了最美的东西,因而在它们的启发下,创造出了一种迥异于久已习见的帖书面目,这也正是艺术家即人的本质力量的表现。

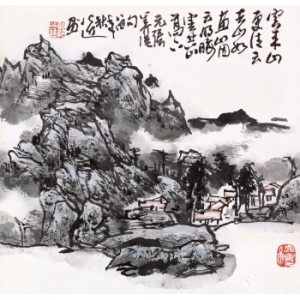

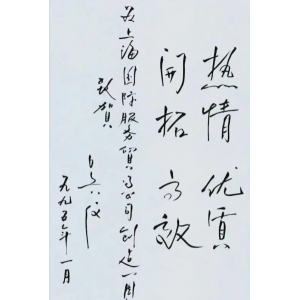

赵孟頫行书手札

北魏碑书,绝大部分确非技能修养高超的书家之作。为什么当时无人赞美,而这时却被书人盛赞其有大美,热情学习,并使清乾嘉后的书法取得了辉煌的成就?

我们要弄清楚这个问题,因为这对当今学书法的,是个很好的经验。以此举一反三,也许学书路上有意想不到的创举。学习古人,传承书法艺术,还要从古人那里学习经验。

北魏时期,碑刻、墓志、造像题记和摩崖刻石扥大量出现(这与当时社会环境密切相关,我们不作探讨不探讨),纸面上的书迹,远不如南方繁盛,因而历史上很少留下北魏书家的墨迹。但却留下了当时用作悬棺支架的碑石,石面上且镌刻了死者的生平事迹,随棺入葬。以后,人们并没从艺术意义上观照它。直到清代,一些治史的学者从偶尔发现它们到逐渐有了更多的发掘,但他们关心的只是史料,而一些正被帖书妍媚书风所困的书人,却从上面发现了与帖书迥异的风神气息、审美效果,继而大胆向它们学习,很快就出现一种迥异于帖书的新面貌。正是这一事实的启发,人们的书法视野进一步扩大,长期以来被实用淘汰的篆隶,也从古代碑石上取来,重又被用作纯艺术创作的根据,从而使时代的书法得到了新的繁盛。

魏碑

按说,魏碑之书实不足以言展现了多么丰富的“人的本质力量丰富性”,为什么这时能被人视为美的艺术呢?—这一点,抓住书法发展规律,并不难认识。

北魏这些本非很高艺术功力创造的碑石书迹,由于时光流逝造成的风化漫漶,使当初的刻凿之气,已荡然无存,反而出现了人工难求的天朴。

人们一直要求自己的创造,有如出“天然”的效果,认为这才是书法美的最高境界。以往刻意难求,如今不求自在,故人们起而效之。

正由于这一审美意识的存在,在明人发明了以石治印时,有鉴于秦汉原本刻铸精谨的玺印由于长久的漫漶侵蚀,出现了一些缺损,涤除了雕琢痕,造成了一种天朴的效果,人以为美(体现了艺术发展的偶然性和相互借鉴、交融)。在这种效果的启示下,印人们为了破除刻意为之的效果,也以敲击、碰撞等法,以求天然。有美学家不明这个道理,说篆刻上这样做,是为了寻求“残缺美”,仿佛世上真有一种因残缺才被人感到美的事物世上哪有因残缺才能使人产生美感的?不仅切有生命的形物残缺不得,任何人掉颗牙,也会不以为美。

房屋建筑、各种衣物,破了一块,人也不会以为美。而印章上出现一定的残缺,人却不以为难看,反以为美,是因为“天朴自然”是人们十分向往又很难达到的境界。而篆刻恰是最容易出现“刻意求之”的一种形式。在风化的古印启发下,以敲击等法使之消除了这一点,这叫作:以破损为手段,求艺术效果的完美。从根本说,仍然是艺术家找到一种形式,展示了人的本质力量的美。通过这些让我们认识到,自然美就是人从自然形象上感受到的生命力的美,艺术美是运用一定形式创造了有生命的形象的美,书法艺术之美,则是以汉字为载体、通过人挥运书写,创造的有生命的形象,由此彰显的是形式效果和技能功力精神修养的美。