如果非要用一简单的词语概括薛志耘先生的生活和创作,我想,这个字应该是:大。

高大的身躯、豁达的秉性、大度的生活理念、大写意花鸟、大器的作品风格、大师的期许、大家的关注、大碗喝酒、大口抽烟(当然也大声咳嗽),大凡了解及和他接触过的人,都应该心理有一个“大”字。你很难想象一个写意花鸟画家,本应该以细微的目光解析和描摹花花草草虫虫鸟鸟世界的人,竟然与“大”字有如此鱼水之渊源,所以,有专家在评价他的创作时,用“大行天下”一言以蔽之。

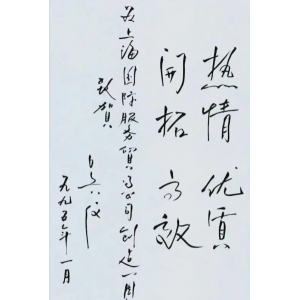

志耘先生偏居安徽北部一个小城,有一次,我北京的一个写意花鸟画家一起,让他客观地评价志耘早中国当下花鸟画创作界的地位,那位画家几乎是毫不犹豫地伸出了五根手指,以既无阿谀亦无迁就问询者本人的口吻说:前五之列。我即时吃惊地问:是不是因为你和他相识多年的朋友的缘故才出此言?那画家说:大家几乎都觉得同行是冤家,尤其是身居京城皇城根本的一个画家,要让他心悦诚服地赞许一个地处偏远的外地画家,你很难听到真话,但是,你应该注意,我刚才是那个判断,是他根本在场,也难以知道的情形下说出的。我又问,你觉得志耘花鸟画最明显的一个特点是什么,他也是几乎毫不犹豫地说:大器!

在安徽最北部,有一个叫萧县的小城,如果你在三十年前去那里,你能发现典型的旧式城郭、古旧的木头房子,磨圆滑了的青石板小街,魅惑得让人垂潋的早点小吃,以及珠链般散落在小城人家客厅和卧房里的花鸟与山水清香。如果你现在光临萧县,你所看见是是被消解了地方个性色彩的、中国各地最普通、最常见的城市聚落,败夫走卒与商业街同构、装饰着玻璃幕墙的建筑在狭窄的空间集。时间能消解最深沉的历史积淀、能越过喧器与骚动、繁华与清寂、这个小城唯一不变的是全体人民对一个古老艺术创作品类的痴迷,那就是大写意花鸟画。你很难想象,一个经济与文化都欠发达的地方,仅国家级和省市级美协、书协会员就达400之众,上至地方官员,下至引车卖浆者之流,谈起国画来都头头是道。许多文化人来到萧县都很困惑。因为一个光着膀子的屠夫,能从20米远的距离看见你在一张宣纸上泼了一抹朱砂红,就老远地大声吆喝道:“吆,怎么今天画钟了!”

志耘作荷花,已然超越了对具象情景的单纯描摹,他剥离了象与不象、似与不似的界限,越过了一枝一叶的纠缠。依然能看出苦禅老人和老人的影子,但是笔墨晕染间,更多的是志耘自己的心得和修持。淼淼荷塘,本就是自然涵虚太古境界的缩影,你若盯圆了莲蓬和初绽的荷花,你就做了一道好吃的家常菜。若你扑通一下跳进了池塘,再顺手挖出了一根藕荷,你就与荷花成了朋友。若荷花在你眼里犹如四月远的麦地和秋天里优柔舞蹈的芦苇,那物与物都变成了你写意和表现的载体了,说什么荷花梨花、说什么紫藤葡萄,也别说八哥老鹰,任一时间里跳出来的一切,便成为你恣意泼墨的符号。管他东西南北,我自写来,爽就是了!

常看见正儿八经的艺术报刊上说某某画家一直追逐什么艺术梦想、某某又怀揣艺术创新之梦,结果弄得呕心沥血。这样的话题看起来真的有些沉重,何必呢?生命的要义在于折腾自己。我看见过一个画家,口含猪血,从八尺远的地方对着洁白的宣纸狂喷,结果把自己弄得真吐血了,他本想整出个行为艺术的,结果却是住进了医院,人财两伤。

志耘崇尚“一拳打破古来今”,这也真的是他的一贯风格。可是。他更是一个世俗的享受主义者,说他“大梦如虹”,不是说他如何试图以花鸟济世,而是说他艺术、生活、对自然、对朋友、对自己的大度理念。

萧县,这个小城市被文化部命名为“中国书画艺术之乡”。

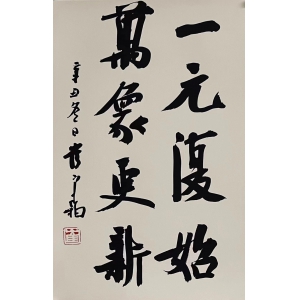

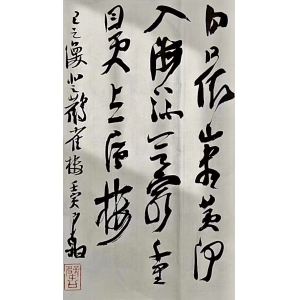

薛志耘就生于斯、长于斯,并且成名于斯。正是莽苍的皖北平原,赋予了志耘大度豁达的秉性和对自然与艺术孜孜追索的情愫。1970年代、年轻的志耘怀揣600元,远走南方,一路喝酒、看山、观水、交友,睡过大通铺,坐过当时一般人不敢望尘的飞机,从郁郁葱葱的广西折回的时候,却不敢错过湖北的咸宁,当时那里下放了文化部诸多的作家艺术家,其中就有志耘倾慕的画家许麟庐先生。多亏了他有一副高大魁伟身躯,背负着两刀宣纸,还有白酒、香烟与烧鸡,躺过过膝的泥浆,终于到达了许麟庐先生改造的农场。可怜许先生鸭为伴久矣,终日郁闷有加,何曾想象过能有一个远如此厚重的大礼,老先生感动得汪洋涕泗,当即纳志耘为门下弟子。我其实真的不想如痛说革命家史一样,罗列志耘的师从源流(尽管那是多数人都喜欢的方式),但是我依然不得不说出对志耘早期创作有过巨大影响的几个人的名字:国画大师萧龙士,一个纯朴如老家的高粱一样的艺术家。1950年代,他曾带着外甥郑正、远赴京城拜会齐白石,他对艺术严谨和朴实的态度,对志耘产生过贯穿性的影响;本土书法家刘惠民先生,偏安小城一隅,却秉承着传统文人操守,作为书法大家,惠民先生的字既常登大雅之堂,也多见于小城人家的门口对联,这是一种浓浓的土地情结,以及对俗世生活本能的欣享,他教会了志耘始终对世俗的生活抱有乐观和热爱的态度,还有郑正先生,是他引领了志耘进入了一个能让自己的秉性得以充分挥发的天地。如果朝更远的说,倒骑毛驴的青藤、古怪的八大,雄浑的吴昌硕和尊为一代大师的齐白石,都应该志耘的先生,不过这些人的身世有的如此久远,他们的名字以及作品,是作为梦境符号一直萦绕在志耘的胸臆间,是他们激励着他从一个小城走出来,成为当代中国画坛不可轻视的大写意花鸟画家。国家大师冯其庸在其作品《墨葡萄》题写了“青藤一去有吴庐,传到齐道已疏。昨夜出阴大雪后,依稀梦见醉憎书。”

在传统和现代之间,这是个问题。

可以说,这是一个几乎所有中国画画家必须面对、而且无法回避的问题。具体到花鸟画家自身的创作上,则涉及如何处理花鸟画狭窄的题材、如何传达具有现代感和普适性的个人情感,透过传统的创作框架,实现现代价值观念的传递。阅读志耘的画,我们很容易被他作品强烈的个性特征和恢宏不的艺术张力所震撼。这种个性和张力,不是来自于对现在艺术创作符号的运用,也不是来自于对传统创作手法的颠覆,而是在确认传统笔墨的前提下,对自己个性的一种植入。

对志耘来说,自青藤开始的大写意一路,无论是八大,吴唱硕、还是齐白石,都是一座座无法愈越的高山,志耘既无法超越,亦无法复制大师,他所能做的是,他可以站在大师的肩膀之上,一览众山,并同时确立自己的位置和创作坐标。写到这里,很多人会说,你很NB啊,大师的肩膀你也敢站?可是。如果你连站的勇气也没有,还谈何创造啊!也因为如此,更多的一代一代的花鸟画家,把青藤八大吴唱硕等存进了银行,吃古人的利息,偶有新鲜把戏,就对自称颠覆,若然看了一回莫奈的作品,便自精研了许久现代流派。如果不小心把老鹰画成了蜻蜓,便对外宣称是变形了。

我一直很奇怪,志耘在清醒的状态时,灵感黯淡,一旦进入二、八盅状态,那就当真是“太有才了!”在貌似颠狂的状态里,他依然落笔肯定,无丝毫游移,他从最本源的花鸟画门口进入,却最终脱胎出属于自己的一番气象。

最中意的要属他的葡萄。见过太多的葡萄。亦有很多能人和有才的人,能把葡萄画得比真葡萄还葡萄,甚至能把一粒葡萄蛋子整成晶莹剔透的珍珠,但是总觉得少了些什么。看志耘的葡萄,首先不是勾起你饕餮的欲望,而是一种强烈的视觉震撼,这种震撼,这种震撼来自于那浓得化不开的重墨、来自于那恣意跳脱的龙枝丫,那看似随意的苔点,演绎成对土地以及自然最深入的感悟和理解。没有要从他的一幅葡萄上非要追溯出所谓的艺术创造,但是,这样的作品绝对不是偶然所得,他的葡萄无色彩斑斓的点缀,却有叮当作响的声音,无形似若真的写实,却有厚重的质感,有土地深沉孕育的气息,带着老家沙土地和牛粪的暖烘烘的气息。这也许就是大象无形吧。一招手,呼来二三老友,老家的排挡多安置在泥泞与喧器间,矮小的凳子,油腻的排桌,自坐将下去,他庞大的身躯真的委屈了那可怜的凳子。一包肉,二两包子,就着杂沓的人声,边吃边赞叹,偶有熟人路过,大声问:薛主席,怎么在这吃啊?他总是一边饕餮,一边说来来来,喝两盅?

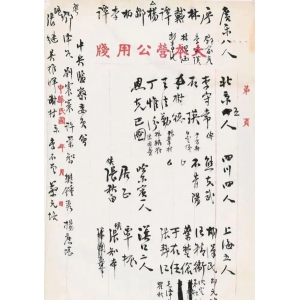

志耘有许多头街,除了人大代表、政协常委之外,还是美协主席、书画院院长等,更有社会活动家,奇石鉴赏家、收藏家,还有当今让人眼热的企业家头街。说到做企业,一般人是看不懂的,他懒得算数字,更懒得钻研管理,从没见过他说过目标管理,人力资源、财务计划这些时髦的概念,也没见过他因为企业做过沉思状。他说,一想这些就头大,这也算是个大字吧。

说到人生之类的严肃的事,他曾有过一段很精辟的理论。他说,一只小鸟,无论它怎么跳腾,最终只能蹲在一根树枝上,如果它想同时踩住两根枝丫,如果就是它蹲不稳;这和人生一样,你能专注的做一件事,做踏实了,做稳了,就是成功。这就很容易理解志耘了。除了绘画,他把其他事情都当做玩儿了。他以四十年的时间,专注于花鸟之间,他做了一个大梦,不过这个大梦还夹杂了世俗人生的活色生香。当地人很多喜欢叫他大师,不过,我这里替他特别说明的一点是,大师这个称谓的寓意,除了对他创作的认可之外,还包含着对他大度、大气、大方的生活态度的赞许和敬佩。志耘,大行天下!